martes, 6 de agosto de 2024

Practica porque te gusta y practica para que te guste.

Kurmasana: Donde las series se tocan.

|

| Salida de supta kurmasana pasando por dwi pada sirsasana. |

sábado, 28 de octubre de 2023

Urdhvua kukuttasana: bandha en acción.

jueves, 28 de septiembre de 2023

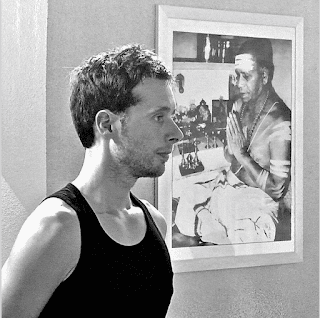

Luke Jordan: Asanas con contenido.

Descubrimos a Luke Jordan hace muy poco. Corrían los primeros días del mes de enero del 2022, cuando de pronto Nines me pasó una publicación de la recién estrenada cuenta de Instagram de Anna Costanza en la que se anunciaba un workshop de seis días con un tal Luke Jordan con práctica estilo Mysore y canto védico. Mi primera reacción fue de rechazo: "¿Quién es ése?" Yo ya estaba haciendo clases online con Lucía Andrade, profesora certificada por el KPJAYI/SYC de Mysore, con quien habíamos hecho dos workshops presenciales en Madrid en los que me había enseñado el final de la serie intermedia y el comienzo de la tercera, y daba por hecho que ese tal Luke sería un profesor random de los muchos que se pasean por el mundo impartiendo workshops, por lo que no me llamó especialmente la atención, ni siquiera por que una parte sustancial del suyo consistiera en el canto de mantras, una agradable rareza en esta clase de eventos que suelen complementarse con sesiones de ejercicios de apertura de cadera, backbending o jump-backs que, la verdad sea dicha, me interesan más bien poco.

Sin embargo, una rápida búsqueda en Google me hizo descubrir, en primer lugar y para mi sorpresa, que Luke Jordan era uno de los escasos profesores certificados por el KPJAYI/SYC de Mysore y que estaba afincado en la localidad portuguesa de Colares. ¿Cómo podía ser eso? Entre España y Portugal hay alrededor de 50 profesores autorizados; en toda Europa más de 300. De esos 300, sólo hay 11 certificados; el resto son autorizados nivel 1 ó 2 tal que Nines o yo. Lucía Andrade se había mudado en tiempos recientes a Ibiza y Tomás Zorzo está, a todos los efectos, retirado del Ashtanga Yoga tradicional. ¿Cómo podía ser que no me hubiera enterado que en la Península Ibérica había un segundo profesor, aparte de Lucía, certificado y en activo?

Bueno, pues me acababa de enterar. Luke Jordan, originario de Irlanda del Norte, se había mudado al sur de Europa y en abril del 2022 tendría ocasión de conocerlo.

No investigué ni leí nada más acerca de él. Simplemente esperaba vivir la experiencia y suponía que sería enriquecedora. La práctica de Ashtanga Yoga, dicen muchos que no la conocen o la conocen superficialmente, es siempre igual, por lo que en realidad tiene poco sentido ir con un profesor o con otro: harás lo mismo y te harán lo mismo, como si todos, profesores y practicantes de Ashtanga Yoga, estuvieran sacados de una línea de producción en cadena. Esta noción no puede estar más errada. Por mucho que hayamos aprendido de la fuente de Ashtanga Yoga en Mysore y que tengamos como referencia a Sharath Jois y su abuelo, lo que transmitimos está siempre "coloreado" de nuestra interpretación subjetiva, de nuestra forma de ser particular, de nuestro recorrido personal y de nuestras influencias. Incluso en Ashtanga Yoga Bilbao, donde Nines y yo hemos tenido recorridos muy similares con muchos años al lado de Borja, varios viajes a Mysore y un buen saco de workshops con los mismos profesores, enseñamos de maneras distintas. Nuestra atención al detalle no es la misma, la manera de expresarnos, de corregir y ayudar verbalmente o manualmente no es para nada idéntica. De hecho, frecuentemente discrepamos en ciertas cuestiones, y a veces nadie diría que en realidad tenemos los mismos orígenes. A decir verdad, la práctica de Ashtanga Yoga, sus practicantes y sus profesores son como un caleidoscopio: uno mira siempre a través del mismo agujero, los cristales de colores son siempre los mismos pero, cada vez que se gira, se observa algo diferente. Por eso resulta interesante entrar en contacto con otros profesores, para enriquecer tu propia experiencia al impregnarte de su experiencia. En el caso de Luke Jordan intuía que, por el hecho de que hubiera conocido más de la práctica y durante más tiempo que nosotros mismos, cosa cada vez más difícil a medida que nos acercamos a las dos décadas de práctica, su perspectiva merecía ser conocida.

Y no me equivoqué. Nos alojamos en una pensión de Alcobendas durante toda la semana y caminamos cada mañana hasta el chalé de Anna, en cuyo garaje nuestra amiga ha acondicionado una coqueta shala. El evento había congregado a numerosos practicantes de Ashtanga Yoga de toda la geografía española; nos reencontramos con viejas caras conocidas y había también una nutrida representación extranjera. Por lo visto, debíamos de ser de los últimos pardillos en enterarnos de que Luke andaba moviéndose por estas latitudes.

La shala estaba atestada. El ambiente recordaba a la main shala de Gokulam en Mysore: mucho calor, poca ventilación y escasa distancia entre esterillas; veintitantas personas en diferentes momentos de su práctica (el final de un turno coincidía con el comienzo del siguiente) se agolpaban en una habitación habilitada para una docena a lo sumo. A Luke, no obstante, la situación para nada se le hacía grande y su presencia llenaba toda la estancia, aunque no al estilo de Peter Sanson, que durante la clase no para de reír, regañar, animar, gruñir, hacer bromas... En cambio, Luke se movía en silencio de un lado a otro, dejando caer un goteo continuo de correcciones, pistas y ajustes. El primer día y el último hicimos todos únicamente primera serie. Recuerdo que el primer día me ajustó en numerosos asanas de la primera serie en las que nadie me había tocado en años. Me sentí enderezado, aunque a día de hoy no he sido capaz de replicar sus correcciones en mi práctica personal, lo que me ha animado y me sigue animando a repetir con él. Sus manos eran seguras, sin titubeos, y en las posturas de segunda y tercera serie mantenía el alto nivel de seguridad y confianza. En mi práctica personal no necesito grandes ayudas salvo en el obvio supta vajrasana y en vrchkasana (el escorpión), pero él me ajustó además con genialidad en ardha matsyendrasana, dwi pada sirsasana y kasyapasana. Como guinda, durante esos días me enseñó además las siguientes dos posturas de la tercera serie: skandasana y durvasasana, esta última harto difícil pero que con su ayuda pareció fácil. Harina de otro costal fue cuando regresé a casa y tuve que afrontarla en solitario, aunque por suerte ahí estaba Lucía Andrade con sus clases online y Nines en el día a día con su intuición y a día de hoy puedo alegrarme de no haber sufrido incidentes y ya puedo hacerla con relativa seguridad.

Para los practicantes con muchos años de experiencia en esta tradición de yoga a los que hay pocas personas que nos puedan aportar algo, es una verdadera suerte tener cerca a un profesor como Luke Jordan, cuyo repertorio le permite cubrir a un espectro de estudiantes tan amplio, desde aquellos enredados en las habituales trabas de las series primera y segunda hasta los que lidian con los desafíos de la tercera y cuarta. El entorno totalmente "exótico" de Luke, además, aporta un enfoque completamente diferente. A Nines y a mí nos ha hecho ajustes y nos ha dado pistas que nadie más nos había dicho y hasta el día de hoy reflexionamos acerca de cosas que Luke nos dijo o hizo en el corto lapso de tiempo que hemos compartido con él.

No tengo muy clara la biografía de Luke, pero he obtenido algunas nociones gracias a una entrevista que le hicieron en Ashtanga Parampara, una página web en la que se han publicado numerosas entrevistas a profesores de Ashtanga Yoga, y en la que el propio Luke cuenta que, mientras estaba en la universidad, y poco después de conocer la práctica de Ashtanga Yoga, se mudó desde Edimburgo a Londres con el único objetivo de practicar con el famoso (aunque alejado de todo famoseo) Hamish Hendry, por aquel entonces el único profesor autorizado del Reino Unido. Como Luke cuenta, "vivía para [la práctica de] las 6 de la mañana, El resto del día sentía que llevaba una vida clandestina. Era un yogui disfrazado." Un año después, Hamish le sugirió ir a Mysore, y tras conocer al mismo Pattabhi Jois en un tour europeo con una parada precisamente en Londres, Luke cumplió su viejo sueño de viajar a Mysore. Luke cuenta en la misma entrevista que cuando conoció a Pattabhi Jois estaba aún en la shala original de Lakshmipuram y que contaba con 87 años, de lo que se deduce, teniendo en cuenta que Guruji falleció en el 2009 a los 94 años de edad, que se trataba del año 2002. Por lo tanto, Luke comenzó la práctica alrededor del año 2000 cuando contaba con algo más de veinte años, así que ahora debe andar en torno a los 45 y, entre sus principales influencias caben destacar a Hamish Hendry y a Pattabhi y Sharath Jois.

Tengo la sensación de que no se puede entender a Luke Jordan sin entender a Hamish Hendry. Hamish, cuya cuenta de Instagram es privada y apenas cuenta con un millar de seguidores, seguramente no sea tan famoso como aquellas estrellas de las redes sociales a los que siguen cientos de miles o millones, pero no cabe duda de que es ampliamente conocido, y yo diría que admirado, en los círculos de Ashtanga Yoga. Los motivos son varios: en primer lugar, por haber sido el pionero de Ashtanga Yoga en el Reino Unido, claro está, pero también por su seriedad, por estar alejado del postureo y, sobre todo, por su profundidad intelectual. De hecho, se sabe que Hamish cuenta con una titulación universitaria (no sé si doctorado) en religión o filosofía hinduista, además de ser el editor de la revista de yoga Pushpam con un contenido muy interesante. Una de sus publicaciones, el librito Yoga Dharma, la hemos vendido traducida al castellano en Ashtanga Yoga Bilbao hasta que se agotaron las existencias, y además Nines y yo tuvimos ocasión de conocer a Hamish en un workshop de fin de semana que impartió en septiembre del 2019 en la shala de nuestra amiga Alexia.

Pues bien, Luke Jordan tiene mucho de Hamish. Y mucho de lo bueno. Es tan poco mediático como él y tan comprometido con la práctica y la enseñanza como él y, al igual que Hamish, la profundidad mental de Luke resulta apabullante, cosa que cualquiera puede comprobar al asistir a una sola de sus sesiones de canto védico empapada de vastos conocimientos en sánscrito y filosofía. Como relata en la entrevista de Ashtanga Parampara, Luke tuvo una crisis existencial durante la adolescencia que le condujo a plantearse el sentido de la vida, a la lectura de textos filosóficos y a una búsqueda errática en pos de la verdad. En sus años de universidad sufrió un grave episodio mental que lo mantuvo hospitalizado durante una temporada pero tras el cual, todo cambió. En sus propias palabras: "Algo de mi yo antiguo había muerto y algo distinto había nacido. Al regresar a la universidad comencé a estudiar religiones tanto académicamente como en mi tiempo libre. Me sorprendieron especialmente el taoísmo y comencé a estudiar hinduismo. De alguna manera, me daba la impresión de que estas filosofías tenían sentido." A continuación, Luke probó numerosas disciplinas de investigación personal (meditación, reiki, feng shui, I ching, Chi Kung,...) hasta que finalmente acabó en los brazos de Ashtanga Yoga, iniciando así un largo sendero de compromiso que lo llevó, por un lado, a convertirse en uno de los pocos profesores del mundo certificados para enseñar hasta la tercera serie de Ashtanga Yoga y, por el otro, a graduarse en un Máster en Religiones Indias.

Una parte importante de los talleres de Luke la constituye las sesiones de canto védico que tienen lugar tras la práctica de asanas. Son un verdadero espectáculo. Recita como un indio, con una pronunciación que llama mucho la atención y que él, confiesa, ha tratado de llevar hasta la perfección casi obsesivamente. Las sesiones de canto védico son salpicadas con reflexiones filosóficas, explicaciones de los mantras recitados, algunos tintes de buen humor y sarcasmo, y también con cuentos de naturaleza espiritual cuya narración siempre comienza con el típico "Once upon a time... (Érase una vez...)". A él mismo le gusta describirse como "escritor, cuenta-cuentos, cantador védico, sancritista y apasionado estudiante de la cultura yóguica y espiritual". A veces deja caer retazos de su vida privada entre los que le he escuchado hablar de su profesor de sánscrito y chanting, un académico indio afincado en Mysore con el que toma clases online cuando no está en India y cuyo nombre prefiere no desvelar porque no desea tener más estudiantes. Si la memoria no me falla, Luke lleva la friolera de veinte años estudiando sánscrito y no ha perdido un ápice de fascinación por ese complejo idioma del que dice, cada día aprende algo nuevo. Siempre me llama poderosamente la atención la manera en que pronuncia algunos mantras que me resultan más conocidos, como los que se recitan en Ashtanga Yoga, y no puedo evitar compararlos con la pronunciación de Lakshmisha, el profesor de chanting del Sharath Yoga Centre en Mysore. No poseo los conocimientos suficientes como para hacer un juicio objetivo, pero no puedo evitar la sensación de que Luke Jordan, un norirlandés, recita en sánscrito más correctamente que el indio que Sharath ha escogido para enseñarnos. Igual es simplemente, que Luke es mejor cantante.

Si quieres comprobar todo esto por ti mismo y sin necesidad de desplazarte hasta Colares o hasta alguna de las ciudades donde Luke Jordan imparte sus talleres, Ashtanga Yoga Bilbao te ofrece la gran oportunidad de conocerlo en unas pocas semanas. En efecto, desde el domingo 15 hasta el viernes 20 de octubre del 2023 tendremos la suerte de disfrutar en nuestra escuela de Bilbao de una semana completa de práctica de Ashtanga Yoga y canto védico con Luke Jordan. Para nosotros es una gran suerte y un honor que un "peso pesado" como Luke haya aceptado nuestra invitación y que por primera vez se desplace hasta el País Vasco para compartir su pasión por el yoga y la espiritualidad durante seis días que tendrán mucho de ambos. El formato del workshop en Bilbao será el mismo que arrastra cada verano a tantas personas de todo el mundo hasta Colares y estamos seguros de que va a resultar una experiencia inolvidable. Ya hay bastantes personas apuntadas (más de veinte), pero hemos habilitado varios turnos y por el momento hay plazas disponibles. ¡No te quedes sin la tuya! Te esperamos. Aquí tienes toda la información sobre el taller publicada en nuestra página web y a continuación te dejamos la información que el propio Luke nos ha pasado acerca de su workshop:

"El Encantamiento del Yoga: Mantra, Mito y Significado"

Estos seis días entre el domingo 15 y el viernes 20 de octubre serán una inmersión experiencial en los mundos físicos y filosóficos de Ashtanga Yoga y sus amplias tradiciones culturales. La práctica de asanas diaria establecerá los cimientos para una exploración más allá a través del canto védico y una investigación más profunda hacia el significado de eso que llamamos "yoga".

Cada día Luke llevará su presencia, su atención al detalle, su guía experta y su apoyo en tu viaje yóguico. Después de la sesión de asanas nos juntaremos en torno a la antigua tradición del canto védico y, con un especial énfasis en la pronunciación correcta, exploraremos las palabras sánscritas y los conceptos filosóficos hacia los que apuntan los cánticos, conectándonos con la vieja sabiduría y el potencial transformador de la tradición yóguica. Luke hará uso de sus conocimientos no sólo para entretener sino también para informar e inspirar.

miércoles, 20 de septiembre de 2023

Vishwamitrasana y Vasishthasana: ¿Está todo el mundo equivocado salvo los ashtanguis?

viernes, 8 de septiembre de 2023

Crónica de un viaje a Mysore en la nueva era del Ashtanga Yoga.

|

| Ashtanga Yoga Bilbao con Sharath Jois. |

|

| Recién llegados a Mysore el 31 de octubre del 2022. |